Gilet gialli

La libertà che guida il popolo (Eugène Delacroix) abbigliata di gilet giallo, sulla pagina facebook “Gilet jaune”• Crediti: Sébastien Février

Scarica il pdf: Gilet gialli

“Non so che cosa accadde, perché prese la decisione,

forse una rabbia antica, generazioni senza nome

che urlarono vendetta, gli accecarono il cuore:

dimenticò pietà, scordò la sua bontà,

la bomba sua la macchina a vapore,

la bomba sua la macchina a vapore,

la bomba sua la macchina a vapore”…

Francesco Guccini, “La locomotiva”, 1972

Ho scritto questi appunti senz’altra pretesa che contribuire ad una discussione che reputo sana.

Da diverse settimane, le manifestazioni dei gilet gialli in Francia, ormai estese al Belgio, dominano la scena politica internazionale.

A sinistra si discute sulla loro collocazione politica e, quindi, sul carattere del loro movimento. Rivoluzione o ribellione? È possibile una rivoluzione senza un programma rivoluzionario? Senza un partito? E se non è una rivoluzione, allora cos’è?

Mi pare opportuno partire facendo un breve riferimento al Messico.

Non è per esotismo. Il fatto è che il Messico è quel Paese dove si sono vissute più rivolte e rivoluzioni negli ultimi 200 anni.

Se qualcuno ha dei dubbi al riguardo, consulti Wikipedia.

Nel Messico, come dovunque, i programmi delle élite rivoluzionarie hanno sempre puntato ad una società e ad una organizzazione politica future.

Invece, i gesti, le azioni, i metodi di lotta dei popoli indigeni, rispondevano agli insulti, le umiliazioni, la rapina costante subita da loro stessi e dai loro antenati. Si nutrivano di queste esperienze ereditate e ripetute fino al presente delle loro vite.

Intendo dire che la ribellione sorge dal passato e da questo prende le sue ragioni, i suoi motivi ed i suoi metodi. Che è sempre eredità e genealogia.

E intendo dire che la rivoluzione che ne deriva – perché non esiste rivoluzione senza una precedente ribellione – abbatte la vecchia istituzionalità e ne costruisce un’altra. Che, quindi, è programma e politica.

Le motivazioni della ribellione possono non essere contrapposte agli obiettivi politici della rivoluzione, ma sono di sicuro altri.

In “La otra rebelión”, Eric Van Young descrive così il comportamento dei ribelli durante la guerra d’Indipendenza, dopo aver occupato una città: “Invariabilmente tiravano le merci sulla strada o sulla piazza perché la gente del paese le portasse via; il denaro e gli animali se li tenevano per loro; liberavano i prigionieri dalle carceri e trattenevano gli spagnoli e gli ufficiali bianchi della località”[1].

Felipe Ávila, in “Entre el porfiriato y la revolución”, racconta così gli avvenimenti del 1911, esordi della rivoluzione messicana, nei territori zapatisti: “Scontri armati, occupazioni di popolazioni, saccheggi, incendi di uffici e archivi pubblici, imposizione di prestiti, liberazione dei prigionieri ed esecuzione di autorità, commercianti, dirigenti di aziende agricole e di fabbriche, e dei residenti stranieri”[2].

Una ribellione, come uno sciopero, un’occupazione di spazi fisici o simbolici è un modo di essere assieme tra uguali, liberi da comandi esterni, di stabilire legami solidali più in là dei legami familiari e mercantili, incluso quello salariale.

Anche questi legami vengono dal passato e hanno trovato residenza nelle regioni del comune lavoro o della comune vita. Portano l’orgoglio dei luoghi che i ribelli hanno fatto con il loro lavoro e le loro vite, dei luoghi dove si è creato il senso di comunità proprio di ogni ribellione. Come recita lo slogan degli Industrial Workers of the World: “An injury to one is an injury to all” – Un attacco ad uno di noi è un attacco a tutti noi.

Come ogni sentimento, il sentimento comunitario, tipico della storia subalterna, ha siti e luoghi simbolici. Di solito, l’orgoglio legato ai nostri luoghi si trasmette tra generazioni anche se non è registrato nelle storie. Visita le narrazioni, le canzoni, i racconti degli antichi ai moderni e dei vecchi ai giovani, qualunque sia l’uso successivo che ne fanno moderni e giovani dopo. In fabbrica, nel quartiere, nel villaggio, nella comunità, perdurano i racconti del tempo fuori dal tempo, si rinnovano e diventano organizzatori dei sentimenti. Di queste si nutriranno le future ribellioni, proteste, sfide, anche quando le loro motivazioni e ragioni saranno diverse. Hanno qualcosa in comune: ricordano, ribadiscono, ricreano i momenti in cui è stata spezzata la continuità dell’umiliazione che il potere impone ai dominati, peggio ancora quando quel potere si afferma col razzismo.

Infatti, i racconti ed i miti sulle passate ribellioni non s’incentrano mai sulle trasformazioni economiche ma ricordano e celebrano anzitutto momenti e luoghi d’interruzione dell’umiliazione e del mondo con la testa in giù. Le trasformazioni interessano, ma sono questi i momenti mitici della rivolta. In teoria, la Rivoluzione intende perpetuarli, ma tendono a dissolversi, senza scomparire, nel nuovo ordine che la rivoluzione vincente deve per forza stabilire. Ma, quando l’ordine nuovo diventa autoritario o dispotico, com’è avvenuto con buona parte delle rivoluzioni del ‘900, quei racconti e quei miti fanno ritorno ai loro luoghi subalterni e vengono ricreati sotto forme nuove e insolite, col lavoro della vecchia talpa.

Allarghiamo lo spettro.

Ha scritto il celeberrimo storico inglese Edward Palmer Thompson:

“Quando esaminiamo delle culture, spesso ci accorgiamo che sono molto più legate al recupero di precedenti stati di coscienza e al tessuto dei rapporti sociali e domestici, che a processi e logiche di cambiamento. Hanno più a che fare con l’essere che con il divenire. Nella misura che alcuni tra i principali attori della storia si allontanano dalla nostra attenzione – i politici, i pensatori, gli imprenditori, i generali – un immenso reparto secondario, che credevamo fossero solo dei figuranti del processo, avanza fino ad occupare tutto il palcoscenico. Se ci occupassimo solo del divenire, ci sarebbero interi periodi storici in cui un intero sesso è stato trascurato dagli storici, poiché le donne sono raramente viste come attori di primo ordine nella vita politica, militare o persino economica. Se ci preoccupa l’essere, l’esclusione delle donne riduce la storia a futilità”[3].

Da questo angolo d’osservazione, penso che ogni ribellione sia un’irruzione dell’essere nel suo divenire. Che per avvicinarsene, l’osservatore deve guardare e considerare ciò che con il loro fare esprimono i corpi prima di quanto con il loro dire trasmettono le parole.

Come a dire: né alla Bastiglia, né durante le guerre d’indipendenza, né alla rivoluzione messicana, esisteva una proclama in base alla quale si dovevano aprire le carceri, dividere il cibo, bruciare gli archivi della proprietà e giustiziare gli odiati. Ma i ribelli lo fecero.

Aggiungo: non abbiamo diritto a giustiziare chicchessia. Ma abbiamo diritto all’odio.

Scrisse il vecchio rivoluzionario sovietico, Lev Trotszky:

“Le masse non vedono una rivoluzione a partire da un piano di società nuova, ma partono da un chiaro sentimento: è impossibile continuare a supportare la società vecchia. Solo il settore dirigente della classe ha un programma politico che, tuttavia, deve ancora essere sottoposto alla prova dei fatti e all’approvazione delle masse […]. Senza un’organizzazione dirigente la loro energia si dissiperebbe come si dissipa il vapore non contenuto in una caldaia. Ma ciò che determina il movimento non sono né la caldaia né il pistone, ma il vapore”[4].

Aggiungo: andrei molto più cauto sulla questione partito e/o organizzazione rivoluzionaria. Ma lascio il tema per un’altra occasione.

Cito, infine, il tedesco Walter Benjamin che riprendo in chiusura per raccontarci la storia della rottura col tempo da parte dei rivoluzionari della Comune di Parigi:

“La storia degli oppressi è un discontinuum. Il compito della storia consiste in impossessarsi della tradizione degli oppressi. […] Il continuum della storia è quello degli oppressori. Mentre la rappresentazione del continuum porta a livellare tutto ciò che non è livellato, quella del discontinuum è alla base di ogni tradizione autentica. La coscienza della discontinuità storica è propria delle classi rivoluzionarie quando agiscono”[5].

Una scintilla può incendiare una prateria, più ancora quando la scintilla deriva dall’aumento dei carburanti. Può accadere che cittadini, stufi di essere limoni da spremere, mentre i ricchi eludono tutto – tasse, restrizioni, insicurezza, inquinamento, limitazioni di ogni tipo – decidano di muoversi da soli. Senza il lasciapassare o l’aiuto di qualche sindacato, partito politico, associazione o struttura sociale.

Sabato 8 dicembre, la Francia è stata attraversata da oltre 2.300 manifestazioni di blocco stradale, anche nei Campi Elisei, organizzate da cittadini mobilitati contro ciò che considerano un saccheggio organizzato dei poveri, poveri che hanno poco ma sono tanti.

Poi, è intervenuto Macron, ma si vedrà se il suo tentativo di conciliazione e l’aumento del controllo della polizia metteranno fine alle manifestazioni. E come in Italia, politologi e giornalisti francesi fanno a gara a precipitarsi in TV per spiegare il perché e il come, che in genere non capiscono.

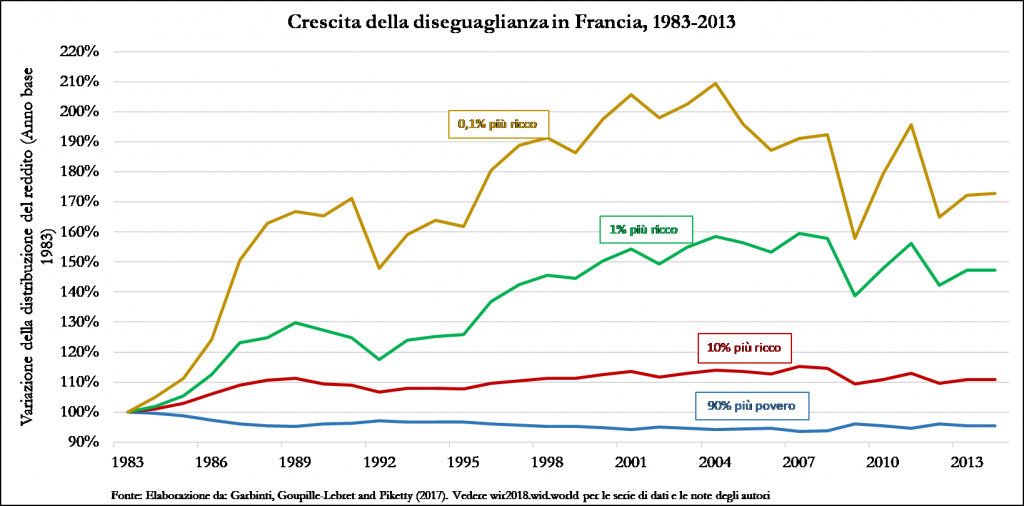

Eppure, la spiegazione è semplicissima: i miserabili si sono stancati di pagare con le loro difficoltà finanziarie gli eccessi dei potenti.

È un tema vecchio, ma limitiamoci agli ultimi anni.

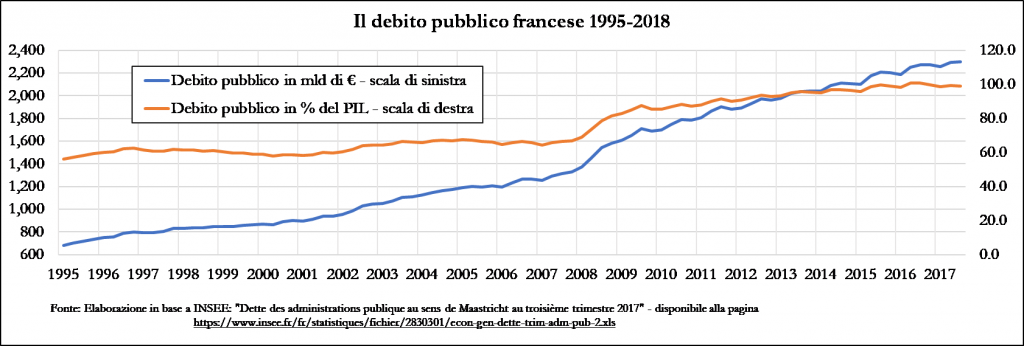

Appena arrivato al governo, Nicolas Sarkozy ridusse le tasse sulle grandi fortune di oltre 15 miliardi di euro. E perché le matematiche (ed i conti) non sono un’opinione, aumentò le tasse alla stragrande maggioranza della popolazione. Questa fase del governo dei ricchi, naturalmente edotti di buoni costumi e scienza economica, si saldò con un incremento del debito pubblico di oltre 600 miliardi di euro.

Dopo arrivò François Hollande, un socialista, quantomeno un socialdemocratico. Durante la campagna elettorale aveva dichiarato: “Il mio unico nemico è il mondo delle finanze”.

Appena arrivato all’Eliseo, ridusse le tasse dei privilegiati di oltre 10 miliardi di euro. Per compensare la diminuzione delle entrate, congelò le pensioni per cinque anni. Forse per calmierare i suoi pretesi nemici finanzieri, s’inventò un programma “per aiutare le imprese a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro”. Costo del programma: 50 miliardi di euro annui. Forse è innecessario precisare che del milione di nuovi posti di lavoro promessi dalle grandi aziende, si vide poco e nulla. Ma, probabilmente per non dare ulteriori preoccupazioni ai travet dello Stato, le imprese si tennero ben stretti i 50 miliardi, per tutti i cinque anni.

Il consigliere economico di Hollande era un giovane banchiere reclutato direttamente dalla Banca Rothschild, noto ente benefico. Il suo nome era (ed è) Emmanuel Macron. Da queste parti, altri socialdemocratici l’hanno celebrato e continuano a celebrarlo. Non è solo una questione politica, ma anche intestinale: Macron tradì Hollande e, finanziato dalle grandi fortune, si propose come candidato “né di sinistra, né di destra”, ma melange.

Per quanto incomprensibile, la grossolana manovra funzionò: il PS francese perse i petali con la velocità di una margherita nei giorni di vento. I suoi dirigenti più mediocri e ambiziosi s’iscrissero immediatamente alla corsa del coniglio estratto dal capello della destra economica nascondendo la caricatura del banchiere fino a nuovo ordine. Lo stesso accadde con i quadri della destra tradizionale, i cosiddetti gaullisti, che non riuscirono a resistere nemmeno 24 ore prima di precipitarsi a soccorrere il vincitore sperando – come avvenne velocemente – di assumersi direttamente la gestione del governo. E infatti, sia il Primo Ministro che il Ministro delle Finanze erano e sono gaullisti. I progressisti, transeunti, venali e poco credibili, in particolare i socialisti pentiti, ebbero qualche contentino con incarichi di scarsa importanza.

La prima misura del nuovo governo, definita “urgente” da Macron, è stata “quasi inattesa”: eliminare la tassa sulla fortuna. Lo scopo dichiarato era aumentare la disponibilità in mano ai ricchi perché questi potessero investire e, quindi, creassero nuovi posti di lavoro. Riduzione della tassa: oltre 5 miliardi di euro.

Forse un marziano sarebbe rimasto stupito, ma in un mondo d’imbecilli questo discorso per imbecilli continua a tenere una certa credibilità. Poiché i ricchi sono pochi, come in Italia probabilmente coinvolge persone annoiate dalla loro condizione di perdenti, alla perenne ricerca di qualche via d’uscita alle loro difficoltà quotidiane da sommare alla licenza di maltrattare quelli messi peggio di loro.

Bilancio: la disoccupazione aumenta, malgrado i ricchi siano effettivamente più ricchi.

Come ben sappiamo anche da queste parti, bisogna compensare le perdite e Bruxelles esige equilibrare le finanze dello Stato. La ricetta adoperata da Macron non fa una piega: sono aumentate le tasse per i pensionati, si sono congelate nuovamente le pensioni e – ecco il piccolo scivolamento – aumentate le tasse e accise sui carburanti. E allora la goccia ha traboccato il vaso…

Il fatto è che i poveracci, ai quali si esige mobilità per trovare un lavoretto, devono utilizzare un’auto o una moto per andare al lavoro. O per lavorare. E nei loro conti della serva 20 o 30 euro al mese equivalgono al cibo della famiglia per un paio di giorni. E poi, molte case dei poveracci sono riscaldate col “fioul”, un carburante il cui prezzo non smette di aumentare. Ergo, alla fine del 2018 il costo del riscaldamento per una famiglia di 4 persone si aggira attorno a 2 mila euro annui.

Emmanuel Macron, “il presidente dei ricchi”, non conosce questa realtà. Memore delle brioche di Maria Antonietta, interpellato in TV da un giovane diplomato giardiniere alla disperata ricerca di lavoro, con l’aria di banchiere arrogante che lo contraddistingue, ha risposto: “Io attraverso la strada e gli trovo subito un lavoro”. Parlava, si presume, di un posto da sguattero in un ristorante o da cameriere nel bar dell’angolo.

Il disprezzo per chi studia senza avere risorse per avere un mestiere qualificato è stato troppo. D’altronde, madamino aveva dichiarato, tenendo un discorso in una stazione delle ferrovie: “Nelle stazioni delle ferrovie ci si trova ogni tipo di persone. Alcuni che hanno avuto successo e molti che sono nulla”.

Ecco la genealogia del movimento spontaneo di cittadini che per identificarsi si mettono il gilet giallo richiesto dalla legge per ogni conducente di autovettura.

Siamo lì. La repressione aggiunge benzina all’incendio. Finora la strada è ancora in mano ai cittadini indignati.

A quell’epoca non c’era benzina, ma non è tempo perso ricordare che la presa della Bastiglia cominciò proprio quando un gruppo di cittadini poveri arrivò alla conclusione che non era possibile continuare così.

E allora, ribellione o rivoluzione?

Ad oggi, indubbiamente ribellione, rivolta.

“Domani è un altro giorno, si vedrà”.

“I calendari non misurano il tempo come orologi. Essi sono monumenti di una coscienza storica di cui in Europa, da cento anni a questa parte, sembrano essersi perdute le tracce.

Ancora nella Rivoluzione di Luglio si è verificato un episodio in cui si è affermata questa coscienza.

Quando scese la sera del primo giorno di battaglia, avvenne che in molti luoghi di Parigi, indipendentemente e nello stesso tempo, si sparasse contro gli orologi delle torri.

Un testimone oculare, che deve forse la sua divinazione alla rima, scrisse allora: «Qui le croirait! on dit, qu’irrites contre l’heure / de nouveaux Josues au pied de chaque tour / tiraient sur les cadrans pour arreter le jour»”[6].

R.A. Rivas

______________________________________

[1] Eric Van Young, “La otra rebelión – La lucha por la independencia de México, 1810-1821”, FCE, Città del Messico 2006. “The Other Rebellion: Popular Violence, Ideology, and the Struggle for Mexican Independence, 1810-1821. Stanford University Press, 2001.

[2] Felipe Arturo Ávila Espinosa, “Entre el porfiriato y la revolución – El gobierno interino de Francisco León de la Barra”, Universidad Nacional Autónoma de México, Città del Messico 2005.

Col termine “porfiriato” s’intende il lungo periodo, 1876-1911, dominato dalla dittatura di Porfirio Díaz.

[3] “History and Anthropology”, in “Making History: Writings on History and Culture”, The New Press, New York 1995.

[4] Lev Trotsky, “Storia de la rivoluzione russa”, Mondadori, Milano 2018

[5] Walter Benjamin, “I «passages» di Parigi”, Rolf Tiedemann (a cura di), Giulio Einaudi Editore, Torino 2007.

[6] Walter Benjamin, op. cit.