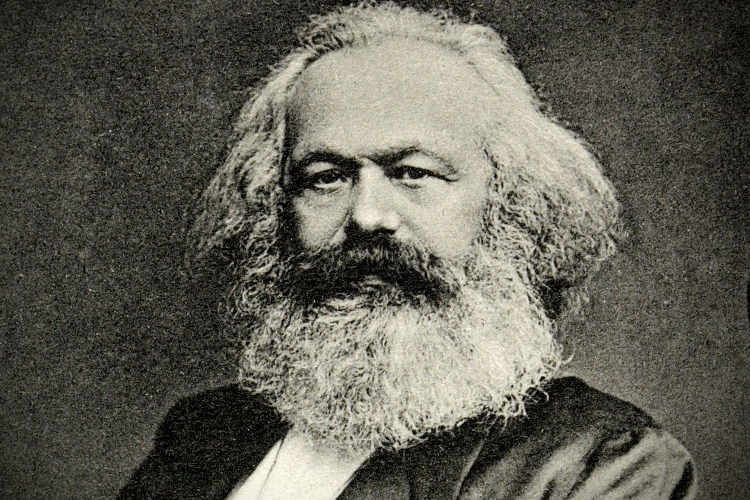

Il 201 compleanno di Marx e la necessità di ritornare alla “politica molecolare”

“Bacon

dice che gli uomini veramente significativi hanno tanti rapporti

con la natura ed il mondo, tanti oggetti d’interesse,

che si consolano facilmente di ogni perdita.

Io non faccio parte di questi uomini significativi.

La morte del mio bambino mi ha fatto tremare così profondamente

cuore e cervello, che continuo a sentire la sua perdita come il primo giorno”.

Lettera di Karl Marx a Ferdinand Lassalle, 28 luglio 1855

Le rivoluzioni borghese hanno avuto due grandi vantaggi:

a) prima di prendere il potere politico già possedevano il potere economico

b) avevano penetrato e permeato tutto il corpo sociale con la loro concezione del mondo.

Le ipotetiche rivoluzioni proletarie non soltanto non possiedono il potere economico, ma sono sottomesse alla sua legge ferrea: la necessità da parte del proletariato di vendere la sua forza lavoro per sussistere.

Questa mancanza rende imprescindibile puntare sul secondo “vantaggio” quale condizione conditio sin equa non: chi pretende prendere il potere politico per trasformare la società, deve prima avere penetrato e permeato l’insieme del corpo sociale. Gramsci lo chiamava egemonia.

Tuttavia, non disponendo né del potere economico né di quello politico, per la concezione socialista/comunista del mondo è molto difficile raggiungere la direzione culturale e vitale della società.

Ha quasi tutto contro: dal fatto elementare legato alla necessità di vendere la forza lavoro da parte dell’operaio, fino al dominio del capitale sulla quasi totalità dei mezzi di produzione ideologica, alla naturalizzazione dei rapporti sociali di sfruttamento, al dominio sulle coscienze dei feticci denaro e merce, all’apparato repressivo dello Stato.

Quindi, la lotta per l’egemonia, per la costruzione di un ordine nuovo dentro quello vecchio, è complicata, difficile, sottoposta a continue marce indietro, portata aventi sempre in evidente situazione d’inferiorità.

Solo due circostanze operano a suo favore:

la prima, obiettiva, è il carattere sfruttatore e depredatore del capitalismo;

l’altra, soggettiva, è l’ansia di libertà e giustizia degli oppressi, la loro aspirazione all’utopia.

La politica molecolare va situata all’interno di questa lotta per l’egemonia come uno strumento imprescindibile per conquistarla.

Ma, cos’è allora la cosiddetta politica molecolare?

1º.- Allargando un’affermazione gramsciana, la politica molecolare parte dalla base che siamo tutti politici, ovvero che la politica deve essere una dimensione fondamentale del nostro modo di essere e di stare al mondo, che intervenire alla soluzione dei problemi della nostra società ci rende più umani, più completi, che per non trasformare la etica in una lettera morta circoscritta al privato, deve dotarsi di vita rendendosi pubblica e condivisa con l’altro.

2º.- La politica molecolare è micro politica. Abituati a pensare alla politica come esercitazione sullo Stato, dimentichiamo il campo d’azione a noi più vicino, al nostro qui e ora, al nostro ambito quotidiano di sviluppo esistenziale: il lavoro, la famiglia, gli amici, il quartiere.

Anche queste sfere, all’interno delle quali trascorre la maggior parte della nostra esistenza, sono politiche. Anche in queste ci sono strutture di dominazione, si riproducono i gesti ideologici del potere, della concezione del mondo che considera naturale un sistema sociale basato sullo sfruttamento dell’uomo per altri uomini. Anche in queste sfere devono mettersi le basi di quell’ordine nuovo.

3º.- La politica molecolare esige una “conversione”. Non possiamo pretendere di creare un mondo nuovo se nella nostra esistenza quotidiana manteniamo uno stile di vita vecchio: competitivo, consumista, non solidale, egoista, possessivo.

4º.- Quindi, la politica molecolare è una prasseologia del giorno dopo giorno, della strada, del tu a tu, del noi qui e ora, delle rivendicazioni vivine e concrete, dei sottomessi, dai sottomessi, con i sottomessi.

5º.- La politica molecolare crea legami personali, annoda collettivi, genera movimenti, vincola organizzazioni, promuove solidarietà, favorisce la capacità di aiutarsi a vicenda: costruisce senso comune, edifica un soggetto.

6º.- La politica molecolare non deve rinchiudersi in sé stessa, passare sopra le questioni macro-politiche, dimenticare il problema del potere e dello Stato. Ma deve urlare con forza che senza di lei forse si potrà arrivare al potere del governo, ma non si arriverà al potere dello Stato; che senza di lei qualsiasi potere trasformatore sarà assorbito dalla borghesia o sarà semplicemente rovesciato; che senza di lei i nuovi governanti riprodurranno i vecchi poteri di sempre.

Per non annoiare troppo, faccio solo un breve riferimento al secondo appunto indicato all’inizio: ritornare, ritornare, ritornare … Lo faccio partendo dal vecchio Carlos Gardel:

“Ritornare con la fronte corrugata, le nevi del tempio hanno imbiancato le mie tempie. Sentire che la vita è un soffio, che vent’anni sono nulla” (Volver”, 1931)

Se bisogna ritornare alla politica molecolare è perché, come avviene quasi sempre, la politica trasformatrice si è lasciata affascinare dalla macro politica, dalla lucentezza istituzionale, dal potere dello Stato, dal fascino delle alte sfere, dalla mollezza delle moquette e dalla comodità delle poltrone, e ha abbandonato la lenta costruzione di un tessuto sociale progressista, la paziente cura dei movimenti contestatari, il quotidiano essere e restare gomito a gomito con i problemi della gente, la lenta e difficile creazione di contropoteri orizzontali e di base, la prassi dal basso, con e per i sottomessi.

Non è stato un fenomeno di un giorno o di un periodo ma un lento transito.

Le conseguenze di questo slittamento, neppure concluso, sono sotto la nostra vista in tutta la loro evidenza e tristezza. E’ avvenuto, infatti, che quando l’albero abbandona la terra, perde le sue radici e il contatto con l’humus che lo alimenta, non può che seccarsi, imputridirsi e morire.

Al massimo, coniugando con una certa destrezza centrismi e pentimenti vari, ci si deve accontentare del politichese, ossia dell’edera che, abbarbicandosi sul vecchio tronco, ne accelera la morte.